编者按

Editor's note

法律新闻社评——“小理聊法”第七期更新。本期“小理聊法”以热播剧《我的人间烟火》原著作者涉抄袭争议事件为例,探讨“融梗”问题。欢迎大家一起加入到讨论中来,共同拓宽知识视野。

本文共1591字,阅读时间约为5分钟。

先是“伪兄妹情”在社交媒体上的爆火出圈,再是原著作者玖月晞陷入“抄袭”争议,《我的人间烟火》无疑是最近讨论热度最高的电视剧。

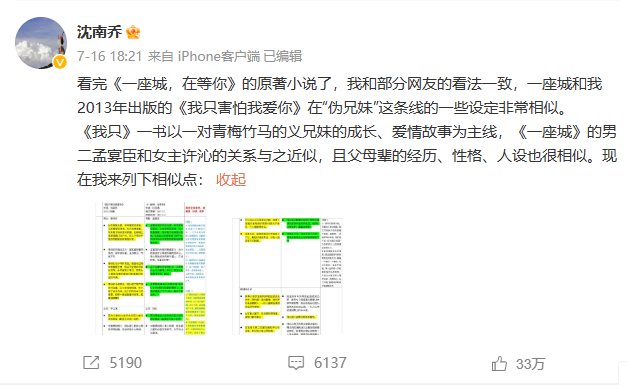

7月16日,小说作家沈南乔发文质疑《我的人间烟火》的原著《一座城,在等你》涉嫌抄袭,称其中关于“伪兄妹情”的设定与自己的小说《我只害怕我爱你》高度相似。

值得注意的是,这并非是玖月晞第一次卷入抄袭风波之中,其《小南风》《亲爱的阿基米德》《他知道风从哪个方向来》等多部作品均被指出存在过度抄袭、借鉴。尤其《少年的你》就曾在电影热映期间引发大规模争议,“融梗”一词也随之进入大众视野。

“融梗”从何来?

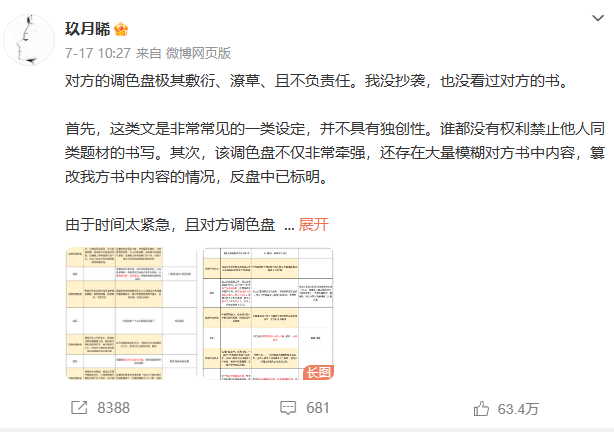

面对抄袭质疑,7月17日,玖月晞发文回应自己没有抄袭,也没看过对方的书,并欢迎使用法律手段来维护自己的权益。同时还指出这类文是常见的一类设定,并不具有独创性。但网友们对此并不买账,只因玖月晞一贯风评不好,在抄袭方面甚至被称为“融梗天后”。

作为一种网络词汇,“融梗”主要是指通过化用别人作品的元素,把各方创意融入到自己的作品里面。可以说,融梗并不是照抄照搬,而是有选择地借鉴或化用多种设定,并用自己的语言重新表述。

实际上,“融梗”一词并没有明确的官方来源。但据网友讲述,“融梗”一词似乎起源于晋江,且是晋江为玖月晞本人原创。2016年,原晋江作者丁墨向平台投诉玖月晞抄袭自己的作品——《他来了,请闭眼》三部曲。根据晋江当时的标准,玖月晞应当以“部分抄袭”以及“抄袭逻辑链”等违规操作之名被锁文然后承担应有的结果。

然而由于当时玖月晞尚有小说版权正在交易中,为了不影响收益,晋江不仅修改规则,还创造出“融梗”一词来维护玖月晞的抄袭行为,最后该事情以丁墨离开晋江结束。事后,丁墨发布了疑似痛斥玖月晞融梗抄袭的微博,表示“我要这世上每一个抄抄,都被迫坐在印厂里,一笔笔涂掉不属于她的每一个字。”

“融梗”侵权吗?

“融梗”算不算抄袭?是否构成著作权侵权?在此之前,我们要先回到著作权法的理论框架中去。思想与表达二分原则是著作权法所遵循的一项基本原则,该原则认为版权法保护的是作品的表达方式,而非作品本身所包含的思想。

1994年4月世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协议(TRIPS)》第九条第二款明确规定:“版权保护应延及表达,而不延及思想、工艺、操作方法或数学概念之类”。我国在司法实践中也已默认将该规则作为判案基础。

根据这一原则,在判断著作权侵权时,需要明确作品中的元素属于思想还是表达,并确定是否存在相似性。如果两个作品在情节选择、角色设计、内容安排等方面具有实质性相似,且相似程度涉及具体的表达方式,那么可能构成著作权侵权。

“融梗”并非一个法律定义,是一种将其他作品中的元素或创意进行巧妙的融合,并在创作中体现出自己的独特思想和表达方式的行为。鉴于此,究竟融入了哪些元素以及融合的方式如何才是真正存在争议的地方,需要根据具体作品和具体案件进行具体分析才能得出结论。

“融梗”怎么看?

许多人将“融梗”等同于“高级抄袭”,并对“融梗”这一说法表示不认同,它就像一把双刃剑,一方面某些人可能借着融合借鉴多种设定来掩盖抄袭的事实,这是不应该被鼓励的。另外一方面,过于强调“融梗”可能会使一些作者变得过分小心谨慎,不敢大胆创作。

无论是否构成法律上的抄袭,“融梗”概念存在本身确实对创作行业带来了一些负面影响。阅读一个作品时,我们常常会因为其中某个场景描写或人物心理状态而感受到其中的独特之处。然而,抄袭的作品往往给人一种断裂感,就像《我的人间烟火》中格格不入的孟宴臣。

“融梗”现象的普遍存在,带来的是创造力的消散。而人们原创意识的淡漠、对“融梗”作品的纵容也最终会导致文娱市场劣币驱逐良币的现象频发,成为被抄袭挤占的利益空间。因为这会让资本市场知道:创造性、独特性并不重要,作品只需流水线复制、排列组合般生产即可,不仅大大缩短了制作周期,还可以更快地获得经济效益。

无论是作为读者还是观众,在欣赏文艺作品的“爽感”、“刺激感”之余,我们也可以分出一部分心神关注一下作品的“原创性”与“和谐感”,珍视原创作品的辉煌、价值和持久性,而非将抄袭作品置于市场的宠儿地位,只有这样才能激励文艺市场百花齐放,同时让原创者获得应有的尊重与保护。

- 完 -