.jpg)

3月25日,北京青年报社旗下的“北青深一度”发布报道《层层把关下,一份判决书何以出现100多处错误》,引起广泛关注。

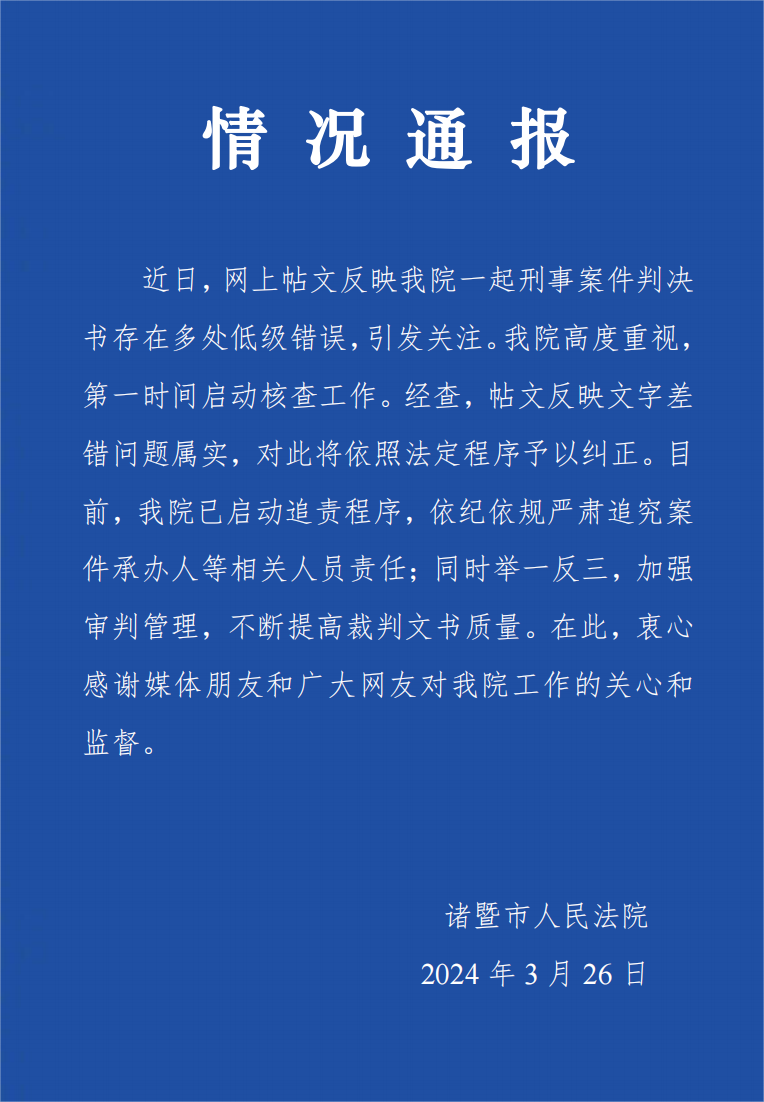

3月26日晚,浙江诸暨市人民法院回应:属实,已启动追责程序。

3月25日,北京青年报社旗下的“北青深一度”公众号发布《层层把关下,一份判决书何以出现100多处错误》一文,引起广泛关注。

据北青深一度报道,3月21日,浙江省绍兴市中级法院审理了一起“合同诈骗案”,此次开庭为该案二审质证阶段,该案一审由诸暨市人民法院审理、判决。

庭上,当事人何华芳的辩护人指出,一审判决书存在明显错误。何华芳家属也向记者反映,在这份长达311页的判决书(案号为(2021)浙0681刑初904号之一)中,至少存在110处错误。

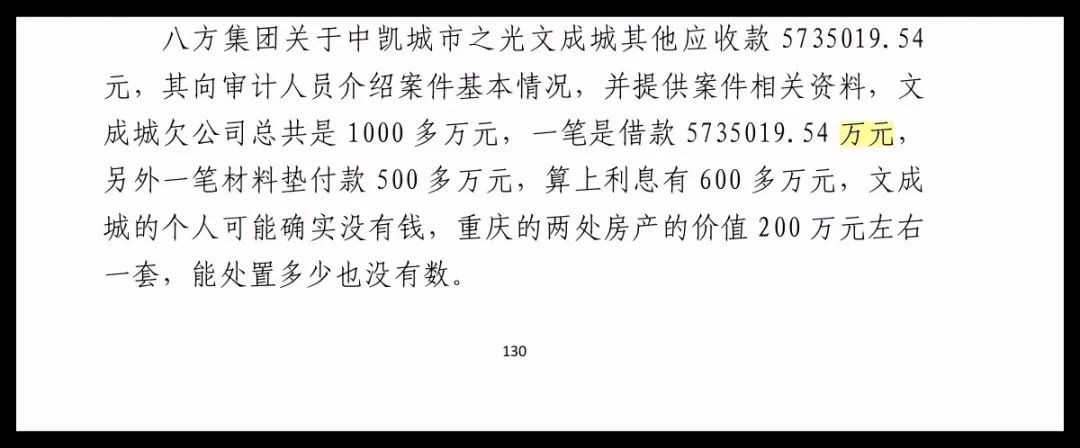

这些错误主要分为四大类:包括85处涉及企业名称、当事人及证人姓名的拼写错误;语病问题,如多余或缺失的字词;内容与证据不符的错误,大约有7处;以及数字和单位的错误,约4处。例如,“贵州陈建玲”被误写为“贵州陈建麟”,以及一笔款项错误地标记为“5735019.54万元”。

此外,针对同一案件的其他三名被告人的判决书(案号为(2021)浙0681刑初904号),也被辩护人指出114处错误。

因多了一个“万”字,判决书中的借款金额从573万元变成了573亿元。/北青深一度

据《人民法院报》报道,2023年11月,我国在司法审判领域全面推行“阅核制”,在坚持“让审理者裁判、由裁判者负责”的基础上,强化审判活动的监督制约。

报道指出:“阅核制”的本质要求就是院庭长依据审判监督管理权力和权责清单对合议庭、独任法官作出的裁判文书等法律文书进行审核把关。

涉案的两份判决书中均记载,判决书作出之前,经诸暨法院“审判委员会讨论决定”。

面对公众的关注和批评,3月26日晚,诸暨市人民法院发布情况通报:经查,帖文反映文字差错问题属实,对此将依照法定程序予以纠正。目前,我院已启动追责程序,依纪依规严肃追究案件承办人等相关人员责任;同时举一反三,加强审判管理,不断提高裁判文书质量。

红辣椒评论

层层把关下仍错误百出,反映的是机关内部的形式主义和相关人员的失职渎职。如果说仅存在极个别的错误,那或许是法院工作人员的一时疏忽,但是当一份有着一百多处错误的判决书经过“审判委员会讨论决定”和“层层把关”仍安然无恙,这显然是机关内部的形式主义和相关人员的失职渎职在暗中作祟了。

网络上说:“世界是一个巨大的草台班子。”但这种所谓的“草台班子”绝不应该搭进国家机关里。人民群众的合法利益需要国家机关的保障,国家机关的公信力也需要其中公职人员的维护。切莫因为个别人的失职,让国家机关失了公信力,让人民寒了心。

来源:《一份判决书100多处错误:“草台班子”不应搭进国家机关》,载微信公众号“红辣椒评论”,2024-03-26。

红星评论

这些已经不是错别字这么简单,本质上是一个“事故”。这些错误,可能事实上导致了相关判决书缺乏效力。更严肃的问题还在于,理论上,这份判决书已经通过了审核把关。涉案的两份判决书中均记载,判决书作出之前,经诸暨法院“审判委员会讨论决定”。司法实践中,经审判委员会讨论的案件,审判委员会成员均应在判决书备案稿上签字确认。

事件的性质目前不宜简单用马虎大意来解释,而可能涉及司法机能的失效:本应起到监督审核功能的机制,已经有沦为形式主义的嫌疑了,连文书纠错这种基本的功能都没有体现出来。

来源:《判决书出现100多处错误,审核失守有损司法尊严》,载微信公众号“红星评论”,2024-03-26。

中青评论

一份象征着司法权威的判决书,仅在文字层面,就出现100多个错误,显然是荒诞的,甚至很难用“工作疏漏”来解释。对此,姑且不论其判决依据和结论是否站得住脚,其写作态度至少就难称严肃。从新闻报道罗列的例子来看,这些错误基本没有涉及什么复杂的法律概念,都是普通人一眼就能看出的“低级错误”。

哪怕在草稿阶段,起草这份文书的人都不该拿出这样一份漏洞百出的工作成果。而那些本应在认真核对检查后签字确认的审判委员会成员,要么是看文书时没有用心,要么是根本没看就草草签字。不论前者还是后者,都是对当事人不负责、对案件不负责、对法治不负责。

只有以最严肃的态度,把审核、把关的责任层层压实,才能让每一起案件的判决经得起考验,进而维护司法尊严。

来源:《一份判决书出错100多次,法治经不起这么折腾》,载微信公众号“中青评论”,2024-03-26。

烟语法明

关于司法文书中出现错别字,在社会人士看来,往往是不能理解的。法院审案时,对于关键证据审查时是原件与复印件字字核对,错一个字可能就判案件败诉,轮到自己出具的判决书,怎么能允许存在错别字呢?毕竟,司法文书的强大强制执行力、未经法定程序不容改变性决定了,其中的内容,影响的是案件当事人的具体权利义务。

现实是,对于一名每年需要核发出具数百上千份法律文书的法官而言,动辄几十页的司法判决书里,想要没有错别字,根本就是不现实的。以本次出现如此判决的诸暨市法院为例,其2023年工作报告显示,去年一线法官人均办案328.14起,超过全省均值近40件。

司法改革后,领导最多只是参与案件法律问题的研究,对于司法文书的内容制作,完全放给了员额法官负责的审判团队。法官助理草拟法律文书,法官既要决策案件结果,又要审核法院文书,只要把关不严,一份包含错别字的法律文书就会流向社会。

来源:《“一判决书十处错误,经补正后仍有错误”,考核办案数量,更应该关心办案质量》《一份判决书何以出现100多处错误?媒体:法治经不起这么折腾》,载微信公众号“烟语法明”,2021-11-29;2024-03-26。

2018年,最高人民法院下发《关于全面提升裁判文书质量切实防止低级错误反复发生的紧急通知》,针对一些法院个别上网裁判文书存在低级错误等问题,要求各级法院高度重视,认真查找工作中存在的问题,加强源头治理,健全工作机制,落实司法责任,切实提升上网裁判文书质量。

通知指出,裁判文书是法院代表国家行使审判权适用法律解决纠纷的载体,是明确当事人法律权利义务的重要凭证,具有高度的严肃性和权威性,其质量是法院司法能力、司法水平。

从这个角度看,裁判文书作为司法行为的正式记录,其质量直接关系到司法公正和权威。因此,裁判文书出现大量错误,不仅影响当事人的合法权益,也会动摇公众对司法公正性的信任。

司法文书中错误频出的严重性体现了社会对司法权威和法律专业性的高度期待。司法体系的权威并非不可动摇,它需要每一个环节的严谨和专业,才能构建起公众的信任和尊重。

一方面,确实如烟语法明所言,考虑到法官的高工作量和文书的复杂性,完全避免错误可能有其困难;但另一方面,这也凸显了对于司法文书质量控制机制的必要性,包括但不限于加强法官和法官助理的培训、改进审校流程、利用技术手段提高工作效率等。

同时,这也是一个关于如何平衡“量”与“质”的难题。在追求工作效率的同时,司法体系更应该注重公正和质量,以维护司法的权威和公信力,赢得公众的信任。这不仅是司法体系的挑战,也是整个社会治理体系需要共同面对和解决的问题。

- END -